ハウス食品グループは「食を通じて人とつながり、 笑顔ある暮らしを共につくるグッドパートナーをめざします」

というグループ理念のもと、持続可能な社会の実現に向け、取り組みを進めています。

お客様に信頼され、ご満足いただける商品・サービスを提供し続けるために、お取引先を大切なパートナーとして尊重し、人権・労働慣行・環境などの社会的責任にも配慮し、公正・透明で適正な取引を行っていきます。

ハウス食品グループは、事業活動における原材料などの調達先の選定は、各事業部門が責任を持って実施しています。「調達方針」「調達お取引先CSRガイドライン」にもとづき、調達部署が中心となってお取引先とのコミュニケーションを通じてCSR調達を実践しています。

また、定期的にお取引先向けに方針説明会を開催し、ハウス食品グループの考え方を説明すると共に、双方向でのコミュニケーションを通じた、関係性の向上に取り組んでいます。

ハウス食品グループは、お取引先と常に公正・公平かつ対等な立場で接するという方針のもと、単なる売買関係ではなく、共に歩むパートナーと考えています。

原材料を調達する際には、輸入・国産に限らず、必要に応じてハウス食品グループの担当者が産地に赴き、原材料の生産状況や周辺の環境の他、温暖化防止・廃棄物削減等の環境への取り組み状況や、労働環境(安全確保・不当な雇用の有無)などを直接確認しています。

お取引先からの調査報告についても厳密に精査し、原材料メーカーの信頼性評価と合わせて、ハウス食品グループの安全基準に適合していることを確認しています。

特に、新たに採用する原材料については「残留農薬」や「アレルギー物質」などについて、自主的に設定した厳しい採用基準に基づき審査を行っており、基準を満たすものだけを採用しています。

お取引先とのパートナーシップ強化のためには、ハウス食品グループの考え方をご理解いただくことが重要であると考えています。

「調達方針」「調達お取引先CSRガイドライン」で当社の考え方を明確に示すと共に、日頃の緊密な情報・意見交換によって相互理解を深め、協働体制をとっています。

原材料調達にあたり、お取引先様とのパートナーシップをより強固なものとするため、取引先との交流会を開催しています。 会の中では、ハウス食品グループの品質保証体制や環境、人権、コンプライアンス等、ハウス食品グループの考えるCSRについての説明を行ったり、お取引先との意見交換を行ったりと、双方向のコミュニケーションを通じて、お互いの理解を深めています。

産地から加工までのプロセス確認や必要に応じた検査等によって、原材料の品質が継続的に維持されていることを確認しています。

また、それぞれの原材料に潜在している危害をどこまで予見できるか、そして危害が顕在しないように何をしておくかが重要です。「安全」は当然のこととして、お客様に「安心」していただける原材料を調達しています。

新たに原材料を採用するときには、原材料の安全性や衛生性の裏づけについて、チェックシートを用いて、漏れなく確実に確認しています。

分析値などの検査結果も大切ですが、重要視しているのは、産地での管理から、加工内容、輸送まで、原材料として購入するまでのプロセスの管理状況です。適正な管理が恒常的に行われていることで原材料品質は確保され、お客様にいつも安心をお届けできるものと考えています。

2020年度は、ハウス食品、サンハウス食品、ハウスウェルネスフーズの全ての直接取引先にCSRアンケートを実施しました。

ハウス食品グループは、バリューチェーンを共に構築しているお取引先様とありたい姿を共有し、責任ある調達活動を推進するため、「ハウス食品グループ調達お取引先CSRガイドライン」を策定し、お取引先様での遵守状況の確認を行っております。

お取引先様や生産者様とのパートナーシップを通じて、社会的責任を果たすと共に、持続可能な社会の実現に向けた仕組みづくりを推進しています。

以下に示す6主題、27項目のガイドライン

ハウス食品グループは2021年12月にSedex※1にAB会員(バイヤー・サプライヤー会員)として加入し、「責任ある調達」と「倫理的で持続可能なサプライチェーンの構築」に取り組んでいます。Sedexのツールやサービスの利用を通じて、サプライヤーと共に安全で倫理的、かつ持続可能な事業慣行を維持し、サプライチェーン上で働く人々の労働環境を守ることを目指しています。2022年12月よりバイヤー企業とサプライヤー企業の両方が人権デューディリジェンスをより効率的に進めることを目的に発足した「食品・飲料業界バイヤーメンバーSedexワーキングチーム」に参加しています。

また、2020年に人権問題を含むCSRガイドラインを開示し、Sedexや当社CSRアンケートを活用してハウス食品、ハウスウェルネスフーズ、サンハウス、ハウスギャバン、マロニーのすべての直接取引先に対して遵守状況を確認しています。

●原包材サプライヤー

2025年8月現在、Sedex自己評価アンケートおよびCSRアンケートの回答率は約83%(購入金額ベース)となっており、Sedex会員の入会・回答のアップデートの依頼、CSRアンケート内容の見直しを行うなど、引き続き確認を行ってまいります。

●自社製造拠点

国内グループ会社14拠点、海外グループ会社1拠点のSedex回答状況から、大きな問題がないことを確認していますが、今後も継続的な対応状況の確認と改善を推進してまいります。

Sedex

Sedex(本部:イギリス)は、エシカル取引サービスを提供している世界有数の会員制組織であり、グローバルサプライチェーンにおける労働条件の改善に取り組んでいます。Sedexは、企業が責任ある、持続可能な事業活動を改善し、「責任ある調達」を行うために必要な実践的なツールやサービス、コミュニティネットワークを提供しています。

生産地の環境(森林保護、生物多様性の保全)や経済、そこで働く人々の人権(強制労働や児童労働の排除)等に配慮した、持続可能なパーム油の生産と利用を促進するという「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」※の趣旨に賛同し、ハウス食品グループでは、2018年1月よりRSPOに加盟致しました。

2020年1月にはハウス食品の全ての自社工場(関東工場、静岡工場、奈良工場、福岡工場)とハウス食品ブランドのレトルト製品を製造するサンハウス食品においてRSPOサプライチェーン認証を取得致しました。そして2020年4月より自社工場において購入しているパーム油をRSPO認証パーム油※1へ切替えを開始し、現在、ルウ製品※2への使用量相当分を調達しています。また、2020年7月よりレトルト製品※3への使用量相当分についても同様に切り替えを致しました。

ハウス食品グループは、「持続可能なパーム油のための円卓会議(Roundtable

on

Sustainable Palm Oil)」の会員です。私たちの進捗状況をwww.rspo.orgでチェックしてください。

RSPO...Roundtable on Sustainable Palm Oil(持続可能なパーム油のための円卓会議)

世界各地で行われているパーム油の生産が、熱帯林の保全や、そこに生息する生物の多様性、森林に依存する人々の暮らしに深刻な悪影響を及ぼすことのないようにするため、「持続可能なパーム油」の生産と利用を促進する非営利組織。

※1MB(マスバランス)認証油の使用を開始

※2顆粒・ペースト製品は除く

※3国内のグループ拠点(サンハウス食品)で製造するレトルト製品が対象

ハウス食品グループは持続可能な調達の重点資材のひとつとして急速に消失し、今後も減少の危機にある森林を守るために「紙」への取り組みを行っています。

1998年にISO14001をハウス食品静岡工場で取得し、その後、全工場での取得、工場単位での認証から、2005年に研究開発部門、オフィス部門、2007年には営業部門を追加して統合認証を取得しました。現在、廃棄物削減の一環として事務用紙削減にも取り組んでいます。

また多くの紙を使用している製品パッケージでFSC®など認証紙の使用を推進しています。

製紙メーカー・印刷会社などと連携し、「Forest Stewardship Council®(森林管理協議会)」※の認証などを受けた紙の使用と、認証マークの表示を進めています。

これらを通じて、森林に関する課題に配慮した持続可能な社会の実現に貢献していきます。

「※Forest Stewardship Council®(FSC:森林管理協議会)」

森林の適切な利用と保全のために活動する国際的な非営利団体です。

| 実績 2023年9月 |

実績 2024年9月 |

達成目標 2030年度 |

|

|---|---|---|---|

| 製品パッケージ認証マーク表示 | 92.3% | 94.7% | 100% |

※国内グループ会社

遺伝子組み換え農作物については、一部のお客様から「安心できない」というお声があります。ハウス食品グループでは、そのようなお声に配慮し、原則として使用しないという姿勢で臨んでいます。

原材料メーカーに保証いただくだけでなく、分別流通の状態の確認等を行っています。

原材料を採用する際には、その原材料がハウス食品グループの策定した残留農薬におけるガイドラインに適合しているか、その原材料に使用される原体(元原材料)についてまで、原材料メーカーから使用農薬や管理状況などのトレーサビリティ(追跡)情報を入手して、問題のないことを確認しています。

原材料供給メーカーからの情報に基づき、正確なアレルギー表示を行うと共に、原材料供給メーカーにおける工程の管理状況、アレルゲンの混入の可能性やその防止策などについても確認を行い、表示されたもの以外のアレルゲンの混入がないことを確認しています。

包装材料では強度を保ちながら、少しでも薄く・小さくする活動を実施してます。包装材料は、製品の品質を守る役割を持っていますが、使用後は廃棄物となるので、品質・価格と共に環境配慮にも取り組んでいます。

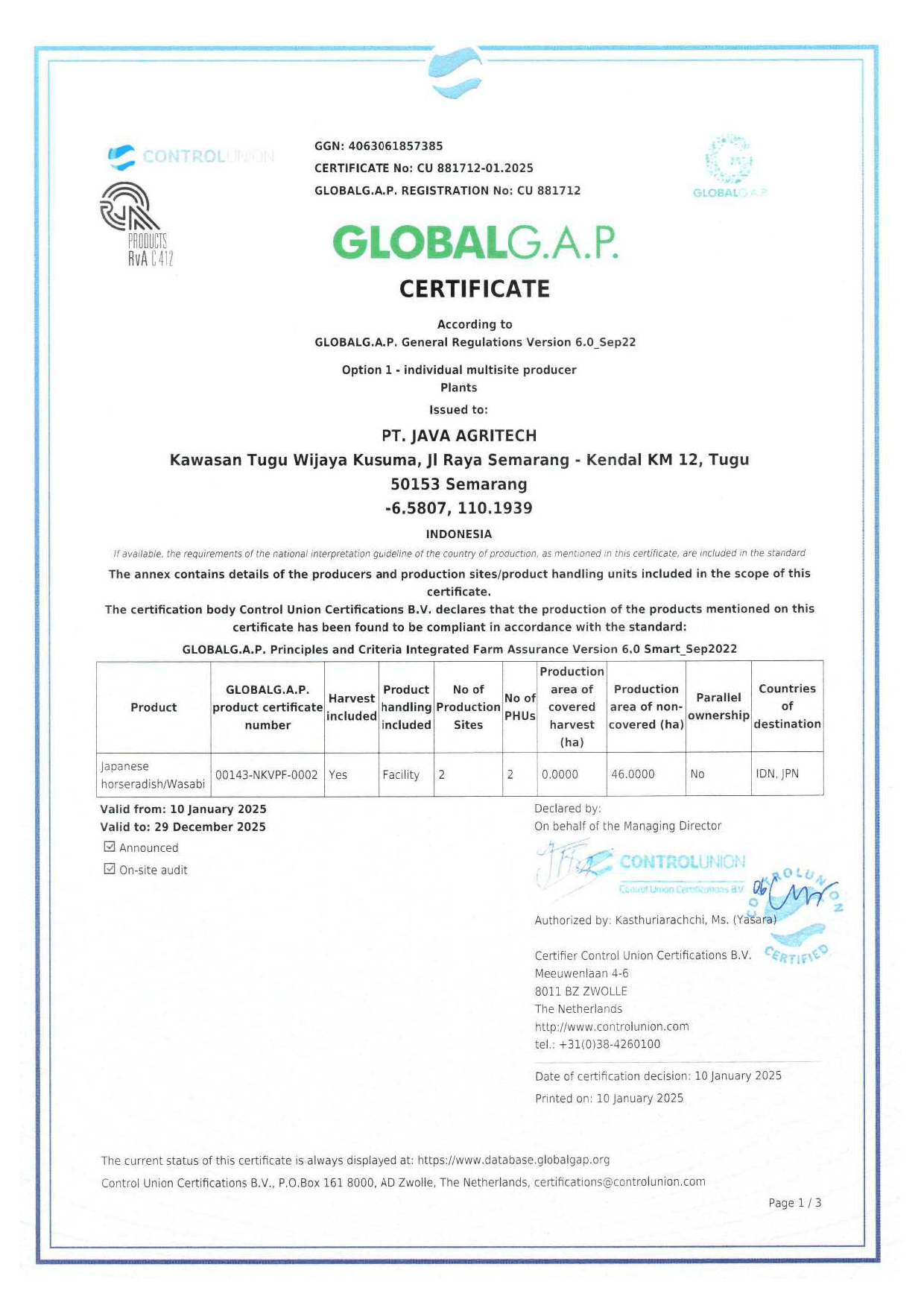

ジャワアグリテック社は、わさび農園を将来にわたって持続可能なものにし、世界のお客様に安全で美味しいわさびをお届けする為に農業の国際基準である「GLOBALG.A.P.認証」を2021年12月に取得しました。

1992年にインドネシアでヴォークス・トレーディングがわさびの試験栽培をスタートしてから、今年で32年。今後も「持続可能な生産活動」を実践してまいります。

<グローバルG.A.P.>

G.A.P.(ギャップ)

とは、GOOD(適正な)、AGRICULTURAL(農業の)、PRACTICES(実践)のことです。GLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)認証とは、それを証明する国際基準の仕組みを言います。

世界120か国以上に普及し、事実上の国際標準となっています。

欧米の大手小売をはじめ、最近では日本の小売でもGLOBAL G.A.P.などの国際認証を取得した生産者からの仕入れを優先しています。

GLOBALG.A.P.認証は、食品安全、労働環境、環境保全に配慮した「持続可能な生産活動」を実践する優良企業に与えられる世界共通ブランド。

ハウスギャバンは、独自の視点で選び抜いたこだわりの原料調達から製造までを行っており、新たな事業領域の開拓にも取り組んでいます。その一つである「京の黄真珠」は、実が黄色いトウガラシの新品種でフルーティーな香りがあり、辛さは鷹の爪の約2倍!とユニークな商品で新京野菜として認証されています。令和元年6月には、新京野菜のブランド発信や農家所得の向上に加え、製品化の工程における障がいのある方の就労機会創出など、農福連携の取り組みを更に推進するため、京都市、生産者である「京の黄真珠生産組合」、製品のメーカーであるハウスギャバンの三者で「新京野菜『京の黄真珠』の普及促進に関する協定」を締結しました。京の黄真珠の魅力を多くの方に知っていただけるよう取り組みを進めています。

ハウス食品グループ(ハウス食品グループ本社株式会社、株式会社ヴォークス・トレーディング)は、株式会社杉本商店、南九州大学、山椒生産者と共同で、宮崎県の高千穂郷・熊本県の奥阿蘇※にて、生産者拡大とブランド化に向けた山椒の「産地形成プロジェクト」を2025年4月より本格始動いたしました。

当地における山椒の「産地形成プロジェクト」では、栽培研究・栽培管理、加工技術(原料化)、マーケティング販売などの知見・実績を持つ企業や大学が連携することで、山椒の新たな産地形成の実現を目指します。 JAPANESE SPICEである山椒の価値を最大限に引き出し、魅力を発信することで日本の食文化の保全と拡大、さらに地域の魅力発信、農業分野の担い手創出などに貢献してまいります。

※高千穂郷は宮崎県高千穂町・五ヶ瀬町・美郷町・椎葉村・諸塚村・日之影町、奥阿蘇は熊本県山都町・高森町のことを指しています。

現地の人々の生活を応援(所得の安定化)するとともに、地球環境保全にも繋がる「アグロフォレストリー農法」を推進するC.A.M.T.A.を事業を通じ応援したいとの想いから「C.A.M.T.A. BLACK

PEPPER(カンタ ブラックペパー)」を発売しました。

製品購入を通じて、日々の暮らしから社会課題解決へのアクションを始められるライフスタイルを提案してまいります。

2022年2月発売時点で、本製品中の全てのブラックペパーが「アグロフォレストリー農法」によるものであり、今後も現地雇用やアマゾンの環境保全に繋がる同農法を推進するC.A.M.T.A.との取り組みを継続し、持続可能な社会により一層貢献できるよう努めて参ります。

ジャワアグリテック社がインドネシアジャワ島で農薬不使用で栽培している胡椒農家を訪問し、グループの知見を活かして最適な収穫時期に調達、塩蔵、乾燥加工を行い、フレッシュなペパーのおいしさをギュッと閉じ込めた世界初の胡椒を開発することができました。

美味しい胡椒を楽しんでいただきながら、胡椒農家の生産活動や生活を支援できるような、サステナブルで素敵なつながりを作りたい。

そう考えて、協力農家を募り、栽培支援・フェアプライスでの購入などを通して、長期的に持続可能なサプライチェーンの構築、運営を目指しています。

ハウス⾷品グループ本社は、北海道の13軒のタマネギ⽣産者と共にタマネギの⽣産安定化や⾷卓での価値を⾼める取り組みを実施する⽣産者グループ「明⽇もタマネギ⽣産を続ける会(あすたま会)」を、2025年6⽉に発⾜いたしました。 13軒のタマネギ⽣産者は、当社グループが開発した⾟みがほとんどなく⽣のままのおいしさを楽しめる「涙のでない、⾟みのないタマネギ『スマイルボール』」をはじめ、様々な品種のタマネギを⽣産しています。2015年から「スマイルボール」の⽣産・販売を進める中で感じたタマネギ⽣産・販売を取り巻く課題への対策の必要性を強く感じ、バリューチェーン全体で取り組むため本会を設⽴することとなりました。本会は、生産者だけでなく、青果の出荷物流や販売に携わる組織・団体など様々なプレイヤーと一緒になって知恵を絞っていく場にしていきます。